한 영화를 두고 평론가와 대중이 다르게 평가하는 경우가 꽤 많다. 평론가는 훌륭하다고 생각하는 영화를 대중들은 지루하고 재미없다고 느끼기도 하고 평론가는 별로라고 평가한 영화가 대중들에게 사랑받기도 한다.

절대 다수가 좋아하는 영화를 평론가들이 형편없다고 평가하는 경우는 거의 없다. 엄청나게 많은 사람들이 열광한 영화가 품질이 떨어지는 경우는 거의 없기 때문이다. 하지만 드물게는 발생한다. 주로 작품보다는 관객에게 특정 감정을 자극시키는 데에 주력하는 작품들이 그렇다. 한국의 경우, 한국인이라면 거부할 수 없는 위인의 일대기를 개연성이나 세심함은 없이 그저 영웅적으로만 다루는 영화가 이에 해당한다. 혹은 '국내자본으로 만들었다'는 것만 앞세운 자극적인 마케팅으로 '한국인이라면 이 영화를 욕하면 안 된다'는 분위기를 만들어놓고 개봉한 영화의 경우도 이에 해당한다. 다만 이 경우 그 현상은 일시적이다. 시간이 지날수록 결국 퀄리티 그대로의 평가를 받게 된다. 즉, 현상 발생 당시는 시끌시끌하지만 시간이 지나면 잠잠해진다. 그렇기에 이런 현상이 발생했을 때에 전문 평론가라고 활동하는 사람이 인기를 얻고자 전문가로서의 관점을 버리고 대중의 분위기에 편승하는 행동을 한다면 시간이 지난 후에는 전문성을 의심받게 된다. 전문 평론가들이 대중들에게 안 좋은 소리를 들을 각오를 하면서도 소신껏 주장을 펴는 이유이다.

반면 평단이 극찬을 한 영화이지만 대중들의 반응은 싸늘한 경우는 매우 많다. 국내 개봉도 안 하고 넘어가는 경우도 많다. '비평가들이 훌륭하다고 하는 영화는 보통 재미가 없다'라는 말이 심심치 않게 들릴 정도이다. 액션이나 SF 영화에서는 그나마 그런 경우가 적다. 영화의 의도나 표현법이 눈에 확실하게 드러나기 때문이다. 하지만 드라마 영화에서는 평단과 대중의 반응이 극심한 경우가 비일비재하다. 2021년 개봉 영화를 예로 들자면 그린 나이트, 드라이브 마이 카, 파워 오브 도그, 프렌치 디스패치등이 그렇다.

KOFIC(Korea Fillm Counsil; 영화진흥원) 관람객 자료(2022.2.5 기준)를 한 번 찾아봤다. 그린 나이트 28,632명, 드라이브 마이 카 53,515명, 파워 오브 도그 9,247명(넷플릭스 동시개봉 영향이 커 보인다), 프렌치 디스패치 92,598명 이었다. 그나마 매니아층이 형성된 웨스 앤더슨이 감독한 영화인 프렌치 디스패치가 관람객이 10만에 가깝지만 한국 인구가 약 5천만임을 생각해보면 500명에게 물어봐야 한 명이 봤을 정도의 수준이다. 연령대를 고려해봐도 한 200명에게 물어봐야 한 명 정도가 본 영화가 아닐까 싶다. 게다가 저런 영화들은 본 사람이 또 보는 경우도 많기도 하다. 실제로도 위 영화들을 관람했다는 사람은 거의 보지 못했다.

위와 같은 영화들은 독특함과 은근함, 세심함과 깊이 등이 그 특징이다. 그린 나이트와 프렌치 디스패치는 영화를 만든 스타일 자체가 아주 독특하다. 그 독특함 안에 관객 스스로가 해석을 해내어야 보이는 장치들이 빼곡하게 들어찼다. 파워 오브 도그는 화면이나 사건 전개 구조가 낯설지는 않다. 다만 소재가 평범하지 않고 사건 전말이 드러나는 과정이 매우 은근하다. 적극적으로 설명을 해주지 않는다. 영화를 보면서 혹은 영화를 다 본 후에 지나간 장면들을 다시 떠올려 해석을 해야지만 전말이 보이고 그 세심함에 감탄하게 된다. 드라이브 마이 카는 얼핏 보면 전형적인 드라마 영화처럼 보이지만 표현 방식이 남다르다. 주연 배우 두 명 사이에서 전개되는 이야기, 그리고 다국어 연극 연출 과정상의 내용이 서로 절묘하게 이어진다. 서로 만나면서도 병행하는 그 스토리를 관찰하다보면 감독이 말하고자 하는 그 무언가가 확 닿는 순간이 온다(각 영화에 달린 링크는 본 블로그에 실린 리뷰 링크들).

영화 애호가들이, 평론가들이 위와 같은 영화들에게 높은 점수를 주며 감탄을 하는 이유는 그들은 그 재미를 느끼기 위해 영화를 보기 때문이다. 예전에 없던 시도나 예전에 없던 이야기를 독특하게 혹은 빈틈없이 펼쳐나가는 영화들은 평론가와 애호가들을 감탄하게 만든다. 또는 어떤 영화가 옛날 명작들을 절묘하게 오마주하는 장면을 보았을 때 평론가들와 애호가들은 즐거워한다.

어떤 영화가 보여주는 형태가 진부한 형태인지, 예전에 없던 새로운 형태인지를 판단하려면 어쩔 수 없이 영화를 많이 봐야 한다. 그래야 비교와 판단이 가능하기 때문이다. 물론 관람 편수가 많다고 해서 다 전문가는 아니고, 관람 편수가 비교적 적어도 어떤 영화들을 골라 봤는지에 따라, 얼마나 적극적으로 보았느냐에 따라 보다 더 많은 영화를 본 사람보다도 영화를 더 잘 해석할 수도 있다. 하지만 이는 일반적인 경우는 아니다. 애시당초 영화를 적극적으로 보기를 즐기지 않는 사람들은 영화를 그리 많이 보러가지 않는다. 적극적으로 영화 보기를 좋아하는 사람들은 계속 영화를 찾아가기에 관람 편수가 빠르게 증가하게 된다.

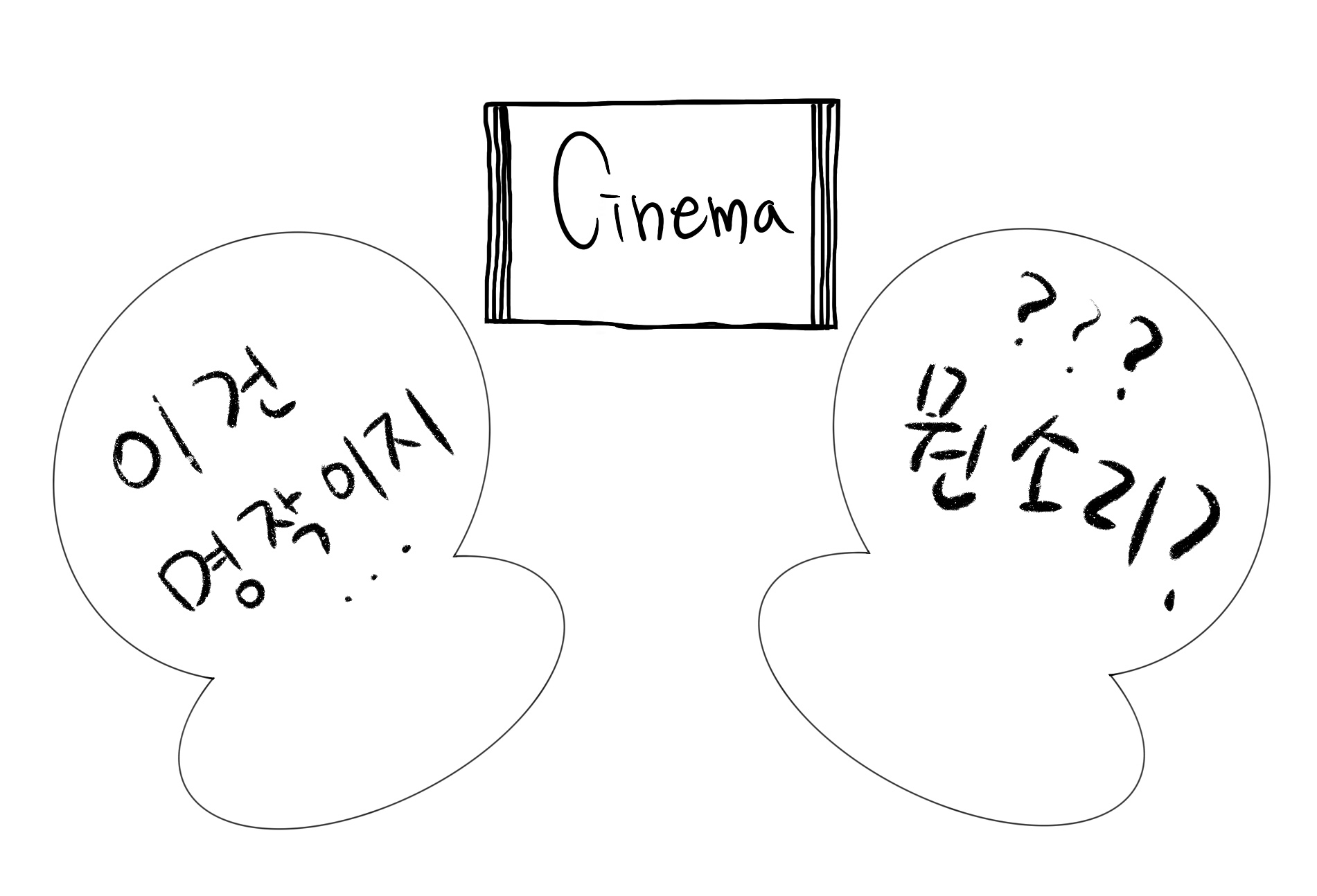

영화 보는 시간을 바쁜 일상 중에, 지루한 일상 중에 누리는 휴식 시간으로 삼는 사람들 입장에서는 저런 평론가들이나 영화 애호가들이 잘 이해가 가지 않는다. 안 그래도 머리가 아픈데 영화를 보면서까지 머리가 아프고 싶지는 않다. 쉽게 느끼는 재미가 더 편하고 좋다. 그러니 평론가들과는 재미를 느끼는 포인트가 다르다. 평이 좋다고 해서 봤는데 무슨 스토리인지도 잘 모르거나 무슨 이야기가 흘러가는지는 알겠는데 왜 이렇게 흘러가는지는 모르겠다. 그저 시종일관 잔잔해보이기도 해서 지루하기도 하다. 밋밋하기도 하고 어렵기도 하다. 이런 영화가 명작이라고 하는 이유가 대체 뭔지 알 수가 없다. 이유는 하나다. 영화를 즐기는 방식과 영화를 보는 목적이 다르기 때문이다. 그 이상도 이하도 아니다.

그러니 유명한 평론가가 별 다섯개로 해서 봤는데 도무지 재미가 없다고 느끼는 상황은 지극히 정상적인 상황이다. 보통 평론가들이나 애호가들이 별 다섯을 주는 영화는 직관적으로 재밌는 영화는 아닌 경우가 많다. 취향에 따라서는 전문 평론가가 만점을 준 영화는 피하는 사람도 있고 그것도 하나의 선택 방식이 될 수 있다.

만약 개인적으로 애호가들이 느끼는 그 즐거움이 궁금한 사람이 있다면, 하지만 아직은 잘 모르겠다면, 이제부터 영화를 감상해 나가면서 영화 라이브러리와 해석 경험을 쌓아가면 된다. 그 즐거움이 궁금하다는 그 자체만으로도 이미 영화 자체를 좋아하는 사람이다. 필요한 것은 시간과 감상뿐이다. 그 과정 속에서 Roger Ebert 사이트나 FILO매거진 혹은 로튼 토마토나 메타크리틱 등을 참고하는 것도 좋지만 가장 중요한건 '근거있는 본인 생각'을 형성해내는 연습이 아닐까 싶다. 당연한 얘기지만 영화 평가에 정답은 없다. 한 영화를 두고 어떤 평론가는 100점을 주고 어떤 평론가는 10점, 20점을 주기도 한다(광고성/편파성 평론을 제외해도 그렇다). 다만 자연스레 형성되는 합의점 정도는 있다. 인정할 것은 인정하고 넘어가는 합의점. 평론가들 사이에도 취향 차이는 분명히 존재한다. 다만 그 취향을 평가에는 되도록이면 반영하지 않고자 할 뿐이다.

영화에 크게 관심은 없지만 그냥 재밌어 보이면 보러 가는 사람의 마음을 개인적으로도 이해할 것 같은 때가 있다. 야구 애호가와 야구 얘기를 할 때가 그렇다. 나는 야구에 별 관심이 없다. 그저 기본적인 규칙만 알 뿐이다. 어떻게 되면 아웃이고, 어떤 경우에 점수가 나는지 정도만 안다. 그런데 야구 애호가들은 야구를 보는 차원의 수 자체가 다르다. 그들은 각 팀별 특징, 투수별 특징, 타자별 강점과 단점, 어떤 상황에서는 어떤 작전을 펼쳐야 하는지, 어떤 플레이가 왜 잘한 플레이이고 왜 못한 플레이인지, 저 감독은 왜 저런 선택을 했는지, 그 선택이 다음 경기 혹은 최종 목표와 어떤 관계가 있는지 등을 모두 관찰한다. 그러면서 생각지도 못한 작전이 나오면 감탄하고 즐거워한다. 심지어는 트레이드나 재계약 시즌 등 경기 외적인 요소들도 면밀하게 관찰하고 해석하고 그에 대한 의견을 낸다. 나로서는 전혀 모를 일이고 무슨 말인지도 모를 일이다. 사실 그냥 별로 관심이 없다. 그래도 국가대항전이라든가 메이저리그에 진출한 한국인 선수의 영상은 보이면 본다. 그런 것 아닐까.

'영화 > 영화 수다' 카테고리의 다른 글

| 윌 스미스(Will Smith) - 크리스 락(Chris Rock) 사건 읽어보기 (0) | 2022.04.04 |

|---|

댓글